参考資料:横浜市技能文化会館

特別展 横浜とパン -パン食普及の拠点・横浜-より

○日本人とパン

日本人とパン(発酵パン)との出会いは、1543年(天文12年)。

ポルトガル人が種子島に漂着したときがはじめてとされている。

その後、鎖国によって日本でのパンの普及は中断されたが、パンは江戸時代、

長崎出島でオランダ人のために細々とつくられていただけであった。幕末になり、

海外からの開国要求と国内の動乱の中で、兵糧としてパンの効用が見直され、

1842年(天保13年)伊豆韮山の代官江川太郎左衛門は実際にパン窯を作り、

兵糧パンを焼いた。パン食普及の契機となったこの功績に全国パン協会は彼に

「パン祖」の称号を贈り碑を建てている。

1859年(安政2年)横浜、長崎、函館野開港以降、居留地に住む外国人は日本人の

使用人にパンを焼かせるようになった。また、外国人パン屋が開業され、居留外国人、

ホテル、船舶等へパンが供給された。明治になると横浜等でパンの製造技術を習得した

日本人経営者によるパン屋も各地にあらわれ、文明開化の風潮につれてパン食も普及

していった。特に、木村屋によるあんパンの発明は、その後の菓子パンの発達を促進させ、

日本のパン食普及を独自なものとした。

日本のパン食は、明治、大正と日本の近代化、洋風化とともに、米騒動、震災、戦争、

恐慌などの時代の大きな波を受けながらも都市を中心に普及していった。

しかし、全国的にはパンの主流はあんパン等の菓子パンであった。

昭和に入ると大量生産方式の技術導入による製造機械やイーストの発達等の技術革新を

経て、日本のパン産業は大きく発達したが、第2次世界大戦で破滅状態となった。

しかし、戦後の食糧難を乗り越えパン産業は復興した。

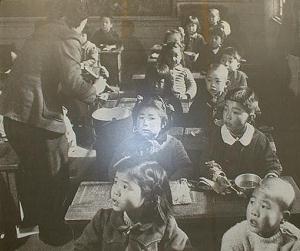

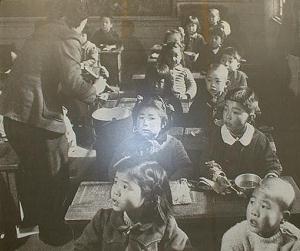

戦後のパン食普及に大きく貢献したのは、学校給食であった。全国の児童がパン食に

馴れたことは、現来保守的な食習慣を転換にさせ、パン食普及の下地を作ったといえる。

高度成長の中、こうしてパンは全国の一般家庭にも受け入れられ、大いに普及し、

今日に至っている。

○開港とみなと横浜

1800年代になると、日本に諸外国の船が頻繁に来航し、日本に対して

開国を迫るようになった。幕府もはじめのうちは強硬な鎖国政策をとっていたが、

アヘン戦争で清国がイギリスに負けたことを知ると、このまま強硬な姿勢をとることは

危険であると判断し、外国船に対して柔軟な姿勢を取らざるを得ない状況にあった。

こうした状況のもと、1853年(嘉永6年)、浦賀にペリーの率いる黒船が来航し強く開国を

求めてきた。圧倒的な武力を背景に開国を迫るアメリカに対し、ついに幕府は長きに

わたった鎖国に幕を降ろし、開国に踏み切った。

ペリー来航の翌年、幕府は日米和新条約を結び、1855年には、神奈川(横浜)・長崎・

新潟・兵庫(神戸)の開港を約した日米修好通商条約を結んだ。

ここに異文化交流の玄関口としてのみなと横浜が誕生する。

|

居留地遠景・・・山手から見た居留地の風景

|

ペリー提督像・・・東インド艦隊指令長官ペリーの日本開国の成功は、日本人の生活に大きな影響を与えた。

|

|

○居留地と異人ベーカリー

開港以降、外国人の生活様式がひろまり洋食にも関心がもたれはじめた。

主食であるパンは欠くとのできないものであり、外国人は当初、パンを自らの手で

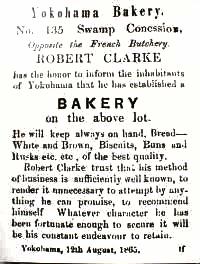

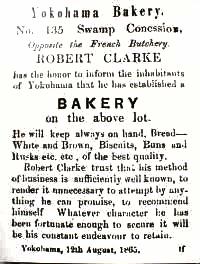

作っていた。そこで、次々と異人ベーカリーが誕生したなかで1865年(慶応元年)に

横浜居留地に住んでいた、ロバート・クラークは横浜ベーカリーと開業し、白パン、

黒パン、ビスケット、バンズ、ラスクなどを製造・販売していた。

|

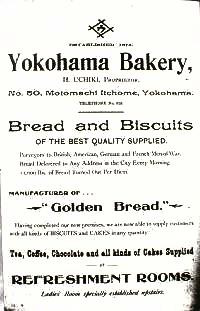

横浜ベーカリー・クラークの広告・・・1865年、埋立地135番地に店を構えたクラークは、この広告に高品質と客の希望の品をすぐ届けるということを記している。

|

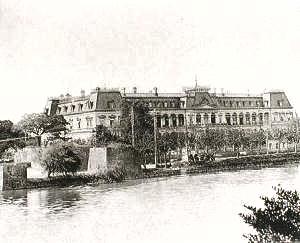

居留地の町並み・・・様々な商館が立ち並び、多くの外国人が生活していた。この写真は、居留地のメインストリートを写したもの。

|

|

|

デンテイシ・ベーカリー・・・前田橋から見た居留地の風景であるが、角にデンテイシという文字がはっきりと見える。

|

クラーク以前の横浜異人ベーカリー

- 安政6年(1859) 横浜開港 -

| 文久元年(1861) |

★W.グッドマン(Goodman)がパンを売り出す |

| |

同年11月グッドマン宅、日本人町の火事によって類焼。 |

| 文久2年(1862) |

2.グッドマン、ヨーロッパ風パン屋の触れ込みで新規開店する。 |

| |

12.グッドマンの「ファミリーベーカリー(Family Baker)は、C.ジョージ |

| |

の「ゴールデンゲート・レストラン」の近くに移転。 |

| |

★ 9.グッドマン、パン・ビスケットを船舶や家庭に向けて売り出す。 |

| |

★12.居留地116番地に、H.ボルドウイン会社(Butchers)がベーカリーを始める。 |

| 元治1年(1864) |

居留地126番地にジョンダパスが「ソルフェリーノ・ベーカリー」を開業。 |

| 慶応元年(1865) |

8.R.クラーク(Clarke)「ヨコハマ・ベーカリー」を135番地に開業。 |

| |

★10.ヨコハマ・ベーカリー、70番地で朝食、昼食のための巻きパン(Rollbread)を売り出す。 |

| 慶応2年(1866) |

1.クラーク、「横浜神奈川ベーカリー」創業。 |

| 明治4年(1871) |

既にパルメス、レンクロフォード、デンティスといったパン屋が存在。 |

○横浜のパンの発達

開港当時、パンは外国人だけのものであったが、明治になると外国の領事館・商館・

私邸などの下働きをしていた日本人が製パン技術を身に付け独立するようになり、

外国人向けにパンを作るようになった。

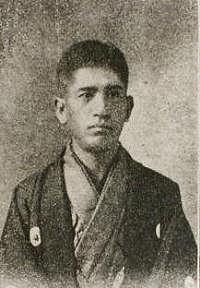

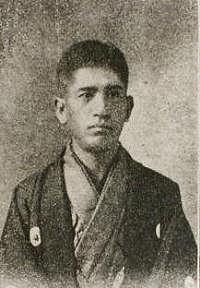

クラークの帰国により、居留地内のパン製造の中心であった横浜ベーカリーが打木彦太郎に

譲られると、横浜の邦人パン屋の信用はあがり、居留地・外国船舶だけでなく東京の高級

ホテルなどに出荷するようになり、横浜は、パンの一大生産地となった。

|

中川屋嘉兵衛の広告・・・パンの広告第一号。外国人向けの商売に目を付けた嘉兵衛はパンにとどまらず様々な商売を行なった。

|

パン屋出火の記事・・・パン屋出火の珍しい記事。防火の皮肉な注意が書かれている。

|

|

|

宮田屋・内海角蔵・・・打木らと横浜のパンを支えてきた功労者で、横浜邦人パン屋の先駆者と言われている。

|

打木彦太郎・・・幼い頃よりクラークの横浜ベーカリーに弟子入りした彦太郎は25才で店を譲られ、宇千喜商店を開業した。

|

|

|

横浜ベーカリー・宇千喜商店の広告・・・開業当時は客の殆どが外国人であったため外国人向けの広告を出している。

|

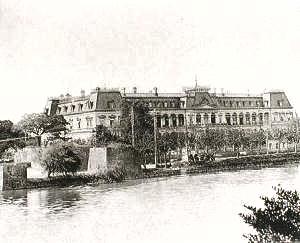

グランドホテル・・・明治3年に開業し、横浜を代表するホテルに成長する。横浜ベーカリーがパン納入していた。

|

|

○横浜のパン、その全盛

明治半ばになると、パンは一般の人々にも徐々に広まり、一方兵糧としても重要な

位置を占めていた。

明治27年の日清戦争、明治37年の日露戦争と相次ぐ戦争に、横浜のパン屋は軍御用商人

として乾パンを製造し、多大な利益を得るようになった。

また、大正7年に米騒動が起こると、群衆が殺到するほどパンが売れ、パン食の奨励などに

よってパン食は普及した。横浜のパンは、こうした歴史の中で、その絶頂期を迎えていた。

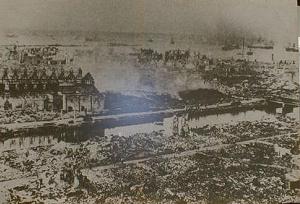

しかし、大正12年、関東大震災が起こると横浜の町は全壊し、横浜のパンも一時、

壊滅状態に陥った。

|

帝国ホテル・・・明治政府が威信をかけて建立した。最高のものを揃えるため、パンは横浜から届けられた。

|

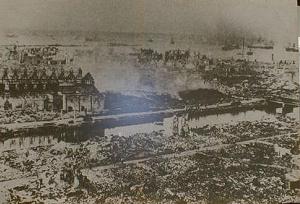

震災直後の横浜・・・この震災によって町は全壊し、多くの外国人商人たちは難を逃れるため神戸に移ってしまい、横浜は以前の活気を一時失ってしまった。

|

|

|

盛月堂・・・打木、冨田屋などと共に軍用のパンを作り、横浜のパン屋を支えてきた。店の前に軍人の姿が見える。

|

○現代製パンへの歩み

明治・大正時代は、パン屋はその作業の多くを職人の技とカンだけに頼っていた。

しかし、昭和に入り国産イーストが普及し始めると、従来の職人制度が崩れ始め、

機械化による大量生産が注目されるようになった。

第二次世界大戦の勃発・激化により経済統制が図られるようになると、パン業界でも

企業整備が行なわれ、個人経営の小さなパン屋は次々に吸収されていった。

空襲によって廃墟となった横浜は、終戦の復興期を迎え、横浜のパン屋たちも次々と

開業していった。電熱オーブン・ミキサーなどの機械導入したパン屋は、より効率よく

生産するパン作りへと変わり、昔ながらの職人気質は薄れていった。

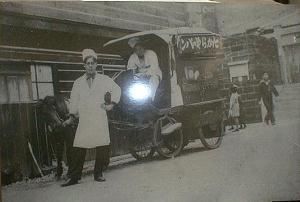

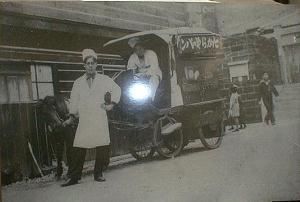

ろばパン(横須賀たからや)・・・昭和10年頃、ろばに車を引かせて

パンを売っていた。

|

ろばパン(星野製パン)・・・昭和10年頃、ろばに車を引かせてパンを売っていた。

|

横浜大空襲後の横浜・・・昭和20年(1945)5月29日の大空襲で、

横浜は一面焼け野原になった。

パンを焼く子供・・・小麦粉配給が行われると、自家製パン焼き器を使った家庭製パンが流行した。小麦粉に重曹を混ぜてパンを作った。

|

|

|

学校給食の様子・・・昭和27年、一部の都市だけで行われていた給食が全国で実施されるようになった。横浜では、早くから学給パンを配給していた。

|

移動ヤミパン売りに集まる主婦k・・・昭和21年(1946)終戦直後、最も欠乏していたのは食べ物だった。ヤミ市には多くの人が集まった。

|

|

○パン製造と職人

開港地横浜において、居留地の外国人、駐留の軍隊、ホテル等に品質の良いパン

を相当量、継続的に供給する必要があった。そのために、熟練した技能で専門的に

パンを作る職人とそれを売るパン屋が現れた。

当時のパンづくりは、パン種づくりから焼き上げまで、すべてパン職人の長年の

経験とカンに頼るものであった。このパン製造の工程を大きく分けると、

①パン種をつくる工程

②小麦粉、パン種、水等を練って生地をつくる工程

③発酵、ガス抜き、焙炉の工程

④分割、丸目、整形、型入れ等の工程

⑤窯焼き等の工程

などであった。この中で、パン種づくりと窯で焼く工程が職人の熟練が高度に要求

されるところであった。

《パン種づくり》

ホップス種によるパン製造は、まず、水種をつくるところから始まる。

水とホップを煮て、糊状になるまでかき回す。出来上がったものに、茹でたジャガイモを

すりつぶして混ぜ、水に溶かす。

こうしてできた水種は、粉の分量に応じて柄杓で生地に混ぜる。

ホップス種は、今の1/10くらいの力しかなかったらしく、昼の1時に仕込んだ生地は、

夜中の1時に整形するという有様だったという。

種を入れた後の生地の練り上げも職人のカンに頼っていた。急いで練り上げから整形まで

するときなどはワーッと湯気が上がるくらい熱い生地を使って10~20分で仕上げたりした。

整形後、最後の発酵を行い、窯に入れて焼き上げる。

ホップで作った焼きたてのパンは、カゴに縦に入れてもつぶれないほど固かったが、

冷めると「シが戻る」といって、ちゃんと柔らかくなったという。

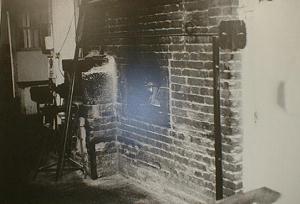

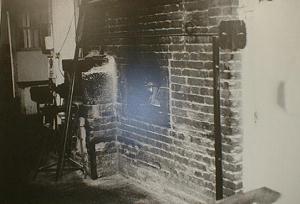

○パン窯

開港当時、居留地の外国人の使っていた窯は、一川芳員の「アメリカ人ぱんを焼く図」

(文久元年) や「西洋万物図」にある「パンを焼く図」(万延元年)に描かれている窯のように、

直接、窯内で薪を燃やして窯を沸かし、灰をかき出してからパンを焼くというものであった。

しかし、パンの需要の増加とともに、パン窯は、こうした初期のものから次第に効率の良い

「焚き込み式」と呼ばれる「窯」と「焚き口」のわかれたものへと変わっていった。

昭和に入る頃になると、主にコークスを燃料とした「ドイツ窯」と呼ばれる窯が、小さな

パン屋や菓子パン屋の間で使われるようになった。石窯・ドイツ窯は、戦後直後までパン屋で

一般的に使われていたが、昭和25年頃からガス窯・電気窯が使われるようになり、石窯・

ドイツ窯は次第にその姿を消していった。

|

「西洋万物図・パンを焼く図」・・・(万延元年)左の窯は、パンを焼くために薪を焚いて窯を暖めている。持っている棒は火かき棒。

|

現在使われている石窯(静岡県沼津市)

|

|

年表

| |

パン |

備考 |

| 1842 |

江川太郎左衛門、兵糧パンを試作する |

|

| 1850(嘉永 6) |

|

ペリー艦隊、浦賀に来航 |

| 1859(安政 6) |

|

横浜開港 |

| 1865(慶応 1) |

クラーク、横浜居留地に横浜ベーカリー創業 |

|

| 1868(明治 1) |

この頃すでに横浜に4軒の異人ベーカリーあり

(クラーク、パルメス、レンクロフォード、デンティス) |

明治維新 |

| 1872(明治 5) |

横浜の天沼に英人経営の天沼ビアー酒醸造所が誕生

海軍、パン食を採用 |

新橋・横浜(現在の桜木町)間の鉄道開通

ガス灯が大江橋、馬車道、本町通につく |

| 1876(明治 9) |

横浜の内海兵吉、パン店開業 |

|

| 1878(明治11) |

この頃直焼きのフランスパンにかわって型焼きのイギリスパンが食パンの王座につく

この頃、海軍パン食を採用 |

|

| 1888(明治21) |

クラーク、横浜ベーカリーを打木彦太郎に譲って帰国 |

|

| 1889(明治22) |

横浜の県庁前(元町)で富田屋(内海角蔵)パン店開業 |

|

| 1890(明治23) |

早川権太郎、打木彦太郎から独立し、勢国堂開業 |

|

| 1894(明治27) |

|

日清戦争 |

| 1897(明治30) |

この頃、アンパンほぼ全国に広がる |

|

| 1904(明治37) |

|

日露戦争 |

| 1912(大正 1) |

米価高騰で外米・食パン売れ行きよし |

|

| 1914(大正 3) |

|

第一次世界大戦 |

| 1918(大正 7) |

原内閣、高い米の代替としてパンの代用食運動を推進 |

米騒動、全国に波及 |

| 1923(大正12) |

|

関東大震災 |

| 1930(昭和 5) |

朝日新聞、糧友会、東京市が欠食児童に栄養パンの給食運動を開始 |

山下公園開園 |

| 1932(昭和 7) |

イースト製パン法普及 |

満州事変 |

| 1935(昭和10) |

学校給食パン給食人員65万人突破 |

|

| 1939(昭和14) |

|

第二次世界大戦 |

| 1941(昭和16) |

第一次企業整備により横浜市パン業者166に減る |

太平洋戦争 |

| 1942(昭和17) |

六大都市でパン類の切符制配給開始 |

|

| 1943(昭和18) |

戦力増強整備のため第二次整備によりパン業者26社にまで減る

パンは食パンと味付けパンの2種類となり、菓子パンは製造禁止 |

|

| 1945(昭和20) |

主食配給は米とパンの抱き合わせとなる |

横浜大空襲

敗戦 |

| 1946(昭和21) |

家庭製パン流行 |

|

| 1950(昭和25) |

|

朝鮮戦争 |

| 1953(昭和28) |

横浜市学校パン協同組合設立される |

|

| 1954(昭和29) |

空前の大豊作(収穫量1240万㌧)でパンの需要停滞 |

|

| 1960(昭和35) |

この頃からパン消費は再び上昇をはじめ、以来米に次ぐ主食として地歩をを築くようになる |

この頃から高度経済成長はじまる |

菓子パン価格対照表

| アンパン |

ジャムパン |

| 年代 |

価格 |

年代 |

価格 |

| 明治7年 |

5厘 |

- |

- |

| 明治38年 |

1銭 |

明治33年 |

2銭 |

| 大正6年 |

2銭 |

大正3年 |

4銭 |

| 大正12年 |

2銭5厘 |

大正12年 |

5銭 |

| 昭和13年 |

5銭 |

昭和13年 |

10銭 |

| 昭和26年 |

10円 |

昭和26年 |

10円 |

| 昭和31年 |

12円 |

昭和31年 |

12円 |

| 昭和43年 |

20円 |

昭和43年 |

20円 |

| 昭和45年 |

25円 |

昭和45年 |

25円 |

| 昭和46年 |

30円 |

昭和46年 |

30円 |

| 昭和47年 |

40円 |

昭和47年 |

40円 |

| - |

- |

昭和48年 |

50円 |

| 昭和49年 |

60円 |

昭和49年 |

70円 |

| - |

- |

昭和50年 |

80円 |

| 昭和51年 |

70円 |

- |

- |

| 昭和54年 |

80円 |

昭和54年 |

90円 |

|